Après une première mise en scène de la pièce au Japon (Shizuoka 2011), Daniel Jeanneteau poursuivra son travail sur Tennessee Williams avec la création d’une version française de La Ménagerie de verre. Le spectacle répété au Studio-Théâtre sera créé à la Maison de la Culture d’Amiens, avant une tournée qui passera notamment par le théâtre national de La Colline. Nous y retrouverons avec plaisir une équipe de comédiens familiers : Dominique Reymond (Feux d’après Stramm – 2008), Olivier Werner (Adam et Eve de Boulgakov – 2007), Solène Arbel (Les Aveugles de Maeterlinck – 2014), Pierric Plathier (L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche – 2008).

tournée saison 16 / 17

Théâtre National de Bretagne – Rennes du 18 au 21 janvier 2017

Théâtre de St Quentin (Picardie) le 24 janvier 2017

Théâtre Anne de Bretagne – Vannes le 4 mars 2017

La Comète, Scène Nationale de Chalons en Champagne les 23 et 24 mars 2017

Théâtre du Nord – Lille du 29 mars au 2 avril 2017

Scène Nationale d’Angoulême du 5 au 7 avril 2017

répétitions au Studio-Théâtre en janvier 2016

création à la Maison de la Culture d’Amiens du 24 au 29 février 2016

tournée :

Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté du 3 au 5 mars 2016

Théâtre National de Bretagne – Rennes du 8 au 12 mars 2016

Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne le 19 mars 2016

Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône les 22 et 23 mars 2016

La Colline-théâtre national du 31 mars au 29 avril

Maison de la Culture de Bourges du 11 au 13 mai 2016

Le Quartz – Scène nationale de Brest les 18 et 19 mai 2016

Comédie de Reims – CDN du 24 au 27 mai 2016

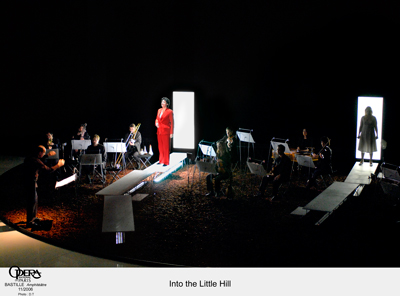

La Ménagerie de verre

de Tennessee Williams

traduction de l’anglais Isabelle Famchon

mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau

avec Solène Arbel, Pierric Plathier, Dominique Reymond, Olivier Werner

avec la participation de Jonathan Genet

lumières Pauline Guyonnet

costumes Olga Karpinsky

son Isabelle Surel

vidéo Mammar Benranou

collaboration à la scénographie Reiko Hikosaka

assistant à la scénographie et à la mise en scène Olivier Brichet

régie générale Jean-Marc Hennaut

remerciements à Marie-Christine Soma

avec la collaboration des élèves de première année de CAP et Bac Pro de la section verrerie scientifique du lycée Dorian à Paris et son professeur Ludovic Petit

remerciements à l’entreprise V.S.N (Verrerie Soufflée et Normalisée – Paris)

production déléguée Maison de la Culture d’Amiens

production Maison de la Culture d’Amiens, Studio-Théâtre de Vitry

coproduction La Colline – théâtre national, Shizuoka Performing Arts Center (Japon), Institut Français, Maison de la Culture de Bourges, Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, CDN Besançon Franche-Comté ; décor construit dans les Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de Bourges – Scène Nationale ; l’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie Cécile Renauld, Paris, www.paris-mcr.fr, info@paris-mcr.com, en accord avec Casarotto Ramsay Ltd, London ; la traductrice est représentée dans le monde par l’Agence MCR ; La Ménagerie de verre est présentée en vertu d’un accord exceptionnel avec ‘The University of the South, Sewanee, Tennessee’

REVUE DE PRESSE…

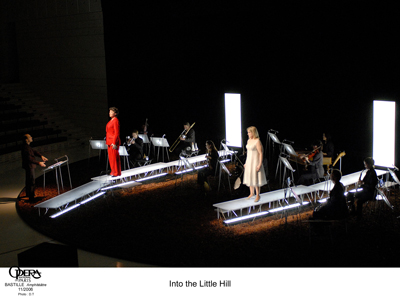

Perdre encore est à nous ; l’oubli garde sa forme

dans l’inchangé royaume des métamorphoses.

L’abandonné gravite ; et si nous sommes

au centre rarement de telle orbite : autour

de nous elles vont traçant l’intacte figure.

Rainer Maria Rilke, « Le vent du retour »

La Ménagerie de verre se déroule dans un petit appartement de Saint Louis et met en scène trois membres de la même famille, les Wingfield : une mère, Amanda, abandonnée par son mari, un fils, Tom, poète et employé dans une usine de chaussures, une fille, Laura, fragile, solitaire et qui collectionne de petits animaux en verre. À ce triangle s’ajoute un quatrième personnage extérieur : Jim, jeune collègue de Tom, invité le temps d’une soirée.

Puisant au plus intime de sa propre vie, dans une histoire insignifiante et très locale, Tennessee Williams construit une œuvre universelle, subtilement déceptive, parlant de la perte et du deuil, de la permanence en nous de ce qui a disparu.

Amanda Wingfield, hantée par sa propre jeunesse perdue, harcèle ses enfants en voulant leur bien, incapable de discerner clairement sa vie fantasmatique de leur réalité. Elle organise une soirée au cours de laquelle un « galant » doit venir, un mâle qu’il s’agit de présenter à sa fille déficiente, frappée d’un handicap indéfinissable mais la rendant inapte à toute vie normale. Mélangeant le sexe et la survie, échafaudant des plans scabreux de mariages devant résoudre les problèmes de leur vie matérielle et sentimentale, Amanda provoque la catastrophe ultime qui finira de les faire basculer dans le repli et la misère…

La Ménagerie de verre présente la vie comme une expérience dépourvue de sens mais traversée par des moments d’intense beauté. D’une beauté dont on ne se remet pas. Dans la bulle de cette soirée où les frontières vacillent, quelque chose est sur le point de se produire qui pourrait bouleverser leurs vies. Laura s’approche de très près de ce qui serait pour elle un miracle, pendant un temps très court elle vit l’inconcevable. Puis tout redevient comme avant, avec le poids nouveau de cette joie inaccomplie. A l’infini cette scène douloureuse et proche du ridicule hante le narrateur, Tom, qui nous parlant des années plus tard se remémore la prison affective que représentait pour lui la vie avec sa mère et sa sœur. Il a fui, disparu comme son propre père l’avait déjà fait, les laissant sans nouvelles et sans moyens. C’est tout, la pièce s’arrête là et nous laisse pantelants, démunis devant l’expérience de l’irréparable mis à nu…

« La pièce se passe dans la mémoire et n’est donc pas réaliste. La mémoire se permet beaucoup de licences poétiques. Elle omet certains détails ; d’autres sont exagérés, selon la valeur émotionnelle des souvenirs, car la mémoire a son siège essentiellement dans le cœur. »

« La vérité, la vie ou la réalité, est un tout organique que l’imagination poétique ne peut représenter dans son essence que par transformation, en empruntant des formes qui ne sont pas celles des apparences. »

Tennessee Williams

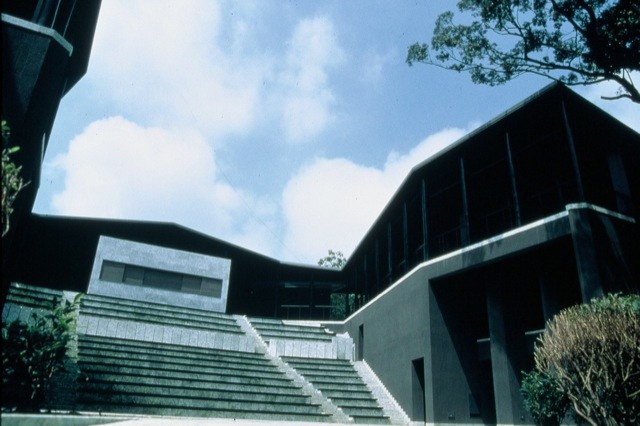

C’est par le détour du Japon que j’ai découvert le théâtre de Tennessee Williams. En 2011, à l’invitation de Satoshi Miyagi à Shizuoka, j’ai mis en scène La Ménagerie de verre en japonais. C’était une commande, et c’est dans ce cadre que j’ai pour la première fois lu ce théâtre que je pensais ne pas aimer. J’y ai découvert, loin du réalisme psychologique auquel on l’a souvent réduit, une œuvre complexe et novatrice, en évolution constante dans sa forme. La distance culturelle avec laquelle j’abordais ce travail (distance aussi bien avec le Japon qu’avec les États-Unis), et l’extraordinaire richesse humaine de la pièce, ouvrirent pour moi un champ de liberté et de rêve inattendu.

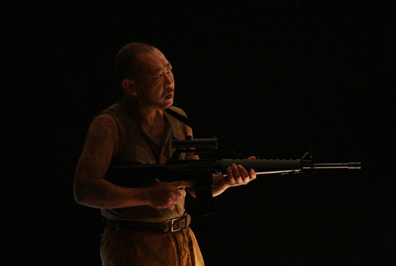

Rien n’est matériel dans cette pièce, les figures sont des spectres traversant la mémoire du narrateur, fruits de ses obsessions, de ses affects. C’est un voyage dans une conscience malade, entre l’angoisse et le rire.

Tennessee Williams lui-même encourage le metteur en scène à s’évader des contraintes du réalisme, et propose des configurations de jeu, des agencements de rapports traduisant les structures profondes du psychisme. Il s’éloigne de l’imitation de la réalité pour inventer une dramaturgie du décalage, de la faille, de l’absence. Ses créatures sont affectées par d’étonnants troubles de la présence, les unes et les autres n’existant pas sur les mêmes plans de réalité, selon les mêmes modes d’apparition ni les mêmes densités physiques… Dans ce monde sans gravitation universelle, chaque entité pèse d’un poids singulier, selon un système de masse inventé pour lui seul.

Les pièces de Williams sont des agencements de solitudes. Les échanges sont improbables, les sentiments fusent hors des êtres et s’abattent comme des pluies, par l’effet d’une inconséquence fondamentale, originelle.

Les figures de La Ménagerie de verre sont perdues, et leur principale modalité d’occupation de l’espace est l’errance. Amanda erre dans sa maison, dans la ville, entre son fils et sa fille. Elle se maintient perpétuellement dans un entre-deux qu’elle voudrait sans limites. Sa volonté, implacable, s’applique à effacer tout obstacle qui pourrait s’opposer à cette errance : que son fils s’incline, s’absente de lui-même, serve le quotidien et l’absolve de tout poids matériel ; que sa fille se taise, taise sa féminité, s’absente en spectatrice perpétuelle du théâtre obsessionnel de sa mère ; que Jim se prète à représenter en effigie le corps désirant de l’homme perdu et toujours désiré, qu’il se tienne en leurre et n’intervienne pas, n’existe, littéralement, pas. Elle est seule, elle erre enfermée dans un système clos.

La Ménagerie de verre exige la mise en place par le jeu d’une sorte de graduation de la présence, de perspective dans la densité, conférant à chaque être une pesanteur, un rythme, une opalescence variable. Chaque comédien doit jouer seul, en soi, mais avec les autres. Comme dans un système planétaire, beaucoup de vide sépare chaque corps. Beaucoup d’énergie circule entre ces corps.

La scénographie est un volume translucide qui expose et enclos les corps dans une matrice impalpable. Posés sur un socle duveteux et pâle, Amanda, Laura, Tom et Jim circulent et se heurtent, s’évitent, s’ignorent, se cherchent. C’est par Tom que nous pénétrons cette matrice, il se tient au seuil et vacille, hésite, entre son aspiration au monde et l’appel angoissant de ses remords. La pièce contient une succession d’espaces mentaux gigognes, encastrés les uns dans les autres. Tom se souvient et revit, dans une confusion totale du présent et du passé, le piège affectif qu’ont représenté pour lui sa mère et sa sœur. Amanda, dans un déni perpétuel du présent, revit à l’infini son passé idéalisé de jeune fille. Laura se réfugie dans un monde inventé par elle, sans référence à l’extérieur, où tout est fragile, transparent, lumineux et froid. Jim est prisonnier du rêve social majoritaire, il a subi le dressage idéologique et s’apprète à faire de son mieux pour ne pas en sortir.

Tout cela est en mouvement, selon une cosmologie complexe, régie par les sentiments, les peurs, les désirs… Plus qu’une histoire, La Ménagerie de verre est un paysage, un ensemble de distances séparant des blocs d’affectivité, traversé par des lumières, des obscurités, des vents et des pluies. La temporalité y est multiple, combinée en strates, en cycles, en réseaux.

L’idée de poursuivre ce travail en France s’est formée très tôt, en repensant à l’aventure vécue avec Dominique Reymond et le théâtre halluciné d’August Stramm (Feux, festival d’Avignon 2008). C’est autour de Dominique que je construis cette version française, dans la lumineuse évidence de sa rencontre avec la figure d’Amanda.

Daniel Jeanneteau, octobre 2014

Isabelle Famchon. De retour en France, après des études de théâtre à l’Université de Yale aux Etats-Unis et de longs voyages d’étude en Asie, Isabelle Famchon participe à l’aventure de la compagnie « MA/Danse Rituel Théâtre » avec son ami le chorégraphe Hideyuki Yano ainsi qu’à la création de la compagnie Roger Blin où elle exerce de multiples fonctions et signe plusieurs mises en scène. Membre de longue date de la Maison Antoine-Vitez (Centre International de Traduction Théâtrale), auteur d’adaptations, d’articles sur l’histoire du théâtre et sur la traduction théâtrale, elle s’attache surtout à découvrir, traduire et faire connaître les dramaturgies contemporaines de langue anglaise dans ses formes les plus métissées. Elle a traduit notamment : Athol Fugard pour l’Afrique du Sud, Edna O’Brien, Tom Murphy, Franck McGuinness, Sebastian Barry pour l’Irlande ; Howard Barker, John Retallack pour l’Angleterre, Elaine Acworth pour l’Australie, John Murrell et Kent Stetson pour le Canada, et pour les USA José Rivera, Sarah Ruhl, Marcus Gardley et surtout Tennessee Williams (notamment La pièce à 2 personnages, ainsi qu’un ensemble de pièces et d’écrits divers pour beaucoup inédits en France et jusqu’à récemment inédits aux USA.) Ces dernières années, elle signe également les sur-titrages de plusieurs spectacles à la MC 93 de Bobigny (Peter Sellars), au Théâtre Nanterre-Amandiers (Théâtre de Complicité) et au Festival d’Avignon (William Kentridge).

Solène Arbel a étudié le théâtre et la danse à l’Université Lyon II et au Conservatoire de Bordeaux, où elle suit notamment l’enseignement de Pilar Anthony. Depuis 2005, elle entretient une complicité artistique avec la compagnie des Limbes et interprète des textes de Virginia Woolf, Henri Meschonnic, Jon Fosse, Ghérasim Luca ou prochainement du poète japonais Ishikawa Takuboku. De 2006 à 2008, elle joue pour le Groupe Anamorphose dans Le Cid de Corneille, Le cocu magnifique de Ferdinand Crommelinck et Aliénor exagère dans le cadre de Campagnes et compagnie en région Aquitaine. Ces dernières années, elle s’inscrit en tant qu’actrice dans des créations théâtrales telles que Crave de Sarah Kane mise en scène par Christine Monlezun, Jon Fosse saison 1 mise en scène par Séverine Astel, des installations multimédia avec la compagnie Iatus, et participe à des performances et films d’artistes : conférence / Walter Benjamin et exposition d’Elise Florenty et Marcel Turkowsky au Plateau-Frac île-de-France, La porte court-métrage d’Hervé Coqueret, Clos quand apparu de Julien Crépieux dans lequel elle dit « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » de Mallarmé. Elle continue à pratiquer la danse à l’occasion de workshops à la Ménagerie de Verre.

Pierric Plathier intègre l’Ecole du TNS en 2005, après être passé à la Scène-sur-Saône à Lyon sous la direction de Didier Vignali. Il sort en 2007 avec des spectacles de Caroline Guiela Nguyen, Richard Brunel, Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma. Il travaille ensuite avec Benoit Lambert, Jean-Charles Massera, Bernard Lévy, Rémy Barché, Caroline Guiela Nguyen, Adrien Béal. Il a joué récemment dans Elle brûle mis en scène par Caroline Guiela Nguyen, Le Pas de Bême mis en scène par Adrien Béal, et dans Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Laurent Laffargue.

Dominique Reymond étudie l’art dramatique à Genève, suit des cours à l’école du Théâtre National de Chaillot avec Antoine Vitez, puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Au théâtre, elle a notamment joué sous la direction d’Antoine Vitez dans La Mouette de Tchekhov et L’Échange de Paul Claudel ; Klaus Michael Grüber dans La Mort de Danton de George Büchner ; Bernard Sobel dans La Ville de Paul Claudel, La Forêt d’Alexandre Ostrovski et Tartuffe de Molière ; Jacques Lassalle dans L’Heureux Stratagème de Marivaux ; Pascal Rambert dans John & Mary de Pascal Rambert ; Jacques Rebotier dans Éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki ; Luc Bondy dans Une pièce espagnole de Yasmina Reza et Les Chaises d’Eugène Ionesco ; Marc Paquien dans Le Baladin du monde occidental de John Millington Synge ; Georges Lavaudant dans La Nuit de l’iguane de Tennessee Williams. À l’automne 2013, elle joue dans Rome-Nanterre de Valérie Mréjen mis en scène par Gian Manuel Rau au Théâtre Vidy-Lausanne. Au Festival d’Avignon, on a pu la voir dans Feux d’Auguste Stramm mis en scène par Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma, Visites de Jon Fosse dans une mise en scène de Marie-Louise Bischofberger et récemment dans La Mouette d’Anton Tchekhov mis en scène par Arthur Nauzyciel dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. Également actrice de télévision, elle travaille par exemple pour Nina Companeez dans Un pique-nique chez Osiris et Benoît Jacquot dans Princesse Marie. Au cinéma, elle accompagne aussi bien les réalisateurs débutants qu’expérimentés dans Y aura-t-il de la neige à Noël ? de Sandrine Veysset pour lequel elle reçoit le Prix d’interprétation au festival du Film de Paris, La Naissance de l’amour de Philippe Garrel, Les Destinées sentimentales, Demonlover et L’Heure d’été d’Olivier Assayas, La Maladie de Sachs de Michel Deville, Les Murs porteurs de Cyril Gelblat, Le Nouveau Protocole de Thomas Vincent, Adieu Gary de Nassim Amaouche. On l’a vue récemment dans Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot et dans Populaire de Régis Roinsard.

Olivier WERNER a suivi sa formation d’acteur et de metteur en scène à l’école de la rue Blanche (Ensatt -1988/90), au TNS (1991/92) et à l’Institut Nomade de la Mise en scène (1999). Il crée L’ANNEAU, sa première compagnie (1996), avec laquelle il monte Pelléas et Mélisande (Maurice Maeterlinck), Les Revenants (Ibsen), Les Perses (Eschyle) et Les hommes dégringolés (Christophe Huysman, création collective). Il met en scène Béatrice et Bénedicte à l’Opéra comique (Opéra-concert d’Hector Berlioz) pour l’Orchestre de Paris. Il devient par la suite artiste associé de la Comédie de Valence ; structure pour laquelle il met en scène Rien d’humain (Marie N’diaye), Par les villages (Peter Handke), Saint Elvis (Serge Valletti) et Mon conte Kabyle (Marie Lounici). Puis il monte Occupes-toi du bébé (Dennis Kelly), commande du CDR de Vire. En 2012, il crée FORAGE, sa nouvelle compagnie indépendante qu’il implante à Valence (Drôme). Avec cette nouvelle structure, il monte After the end (Dennis Kelly), La Pensée (Leonid Andreïev) et prépare actuellement trois spectacles (Le vieux juif blonde d’Amanda Sters / création septembre 2015 à Lausanne, Le dernier feu de Dea Loher / Création novembre 2016 à Bruxelles et Lazare de Catherine Benhamou / production en cours…) En tant qu’acteur, il a joué sous la direction de Gérard Vernay, Lluis Pasqual, Jean-Marie Villégier, Christian Rist, Marc Zammit, Claudia Morin, Adel Hakim, Jean-Christophe Marti, Urszula Mikos, Simon Eine, Richard Brunel, René Loyon, Christophe Perton, Yann-Joël Colin, Pauline Sales, Jorge Lavelli, Daniel Jeanneteau, Yves Beaunesne, Christophe Rauck, et dans certaines de ses propres mises en scène.

© Mammar Benranou